Wolfgang Kapp und Walther von Lüttwitz putschen am 13. März 1920 in Berlin gegen die Regierung Bauer (SPD, Zentrum, DDP). Naumburg (Saale) durchlebt aufregende Tage. Die Bürgerschaft spaltet sich in Umstürzler (Georg Schiele*), Unterstützer (Max Jüttner*), Imponderabilisten (Arthur Dietrich*), Legalisten (Arthur Graf von Posadowsky-Wehner*), Versöhnler (Ernst Heinrich Bethge*) und Kapp-Gegner (August Winkler, Otto Teichmann, Otto Grunert, Leopold Heinrich, Paul Heese, Walter Fieker). Gegen eine spontane Unmutsbekundung der Bürger am 16. März auf dem Markt setzt die Reichswehr Schusswaffen ein. Daraufhin organisieren die Kapp-Gegner Waffen. Am 19. März kämpfen sie in der Michaelisstrasse, beim Evangelischen Lehrerseminar Naumburg, im Gebiet Moritzwiesen-Oberlandesgericht-Domplatz und beim Gasthaus Zur Tanne (Bad Kösen) gegen die Reichs- und Einwohnerwehr. Tote und Verwundete sind zu betrauern. Der Putsch stösst im Land auf breiten Widerstand und scheitert. Seine Protagonisten entziehen sich meist der Verantwortung.

SPD-Mitglied August Huth aus Bad Kösen, Saalberg 7, beklagt am 17. April 1920 im Brief an die Volksstimme (Halle):

"... denn ich glaube, es steht in der Weltgeschichte einzig dar, daß Männer, die für eine Regierung gekämpft und geblutet haben, und dadurch die Regierung gestützt und wieder in den Sattel gehoben, zum Dank dafür im Gefängnis sitzen dürfen und noch obendrein verprügelt werden. Wer soll nun vor einer Regierung Respekt haben, die ihre Anhänger, die für sie gestritten haben, in Stich läßt."

Widerstand

gegen den Kapp-Lüttwitz-Putsch

in Naumburg (Saale)

Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) und Deutsche Volkspartei (DVP) legen am 9. März 1920 zur 152. Sitzung der Nationalversammlung einen Antrag zum Wahlgesetz vor. Sie wollen deren Auflösung zum 1. Mai 1920 und geraten darüber natürlich in Streit mit den Regierungsparteien.

|

|

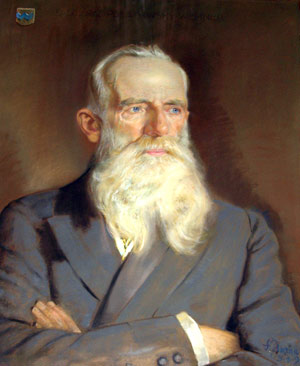

Arthur Graf

von Nach einem

Porträt von |

"Das Volk", beurteilt der Sprecher der DNVP-Fraktion Arthur Graf von Posadowsky-Wehner (Naumburg) [1, 2, 3, 4, 5] die nationale Lage,

"will endlich in gesetzlicher Form sein Urteil abgeben über die Arbeitsleistung der Nationalversammlung."

Mit Verabschiedung der Weimarer Verfassung und entsprechender Durchführungsgesetze, argumentiert er, ist das Mandat der gesetzgebenden Nationalversammlung und des Reichspräsidenten erloschen. Insoweit sind jetzt verfassungswidrige Zustände eingetreten, die es zu beseitigen gilt. "Wir streben dahin, dass im gesetzlichen Wege eine Regierung gebildet wird, in welcher die bürgerlichen Parteien den maßgebenden Einfluss besitzen." An der Erschütterung ihrer Macht zeigt die parlamentarische Mehrheit kein Interesse, weshalb sie den Antrag ablehnt. "Die Mehrheitsparteien gingen in ihren Ausfällen gegen die sachlich durchaus gerechtfertigten Wünsche der Opposition von rechts", schreibt Gustav Stresemann in Deutsche Stimmen (1920), "über alles Mass und Ziel hinaus."

Für den Konservativen Posadowsky-Wehner, kein Grund einen Putsch anzuzetteln. "Vor wenigen Tagen", heisst es im Aufruf des Reichspräsidenten und Reichswehrministers vom 14. März an die Reichswehr, "haben die Sprecher der Rechtsparteien in der Nationalversammlung, Graf Posadowsky und Doktor [Rudolf] Heinze übereinstimmend erklärt, dass der Versuch einer gewaltsamen Beseitigung der Republik ein verbrecherischer Wahnsinn sei." (Brammer 1920, 13)

Aber Mitglieder der ehemaligen Vaterlandspartei, Alldeutsche, Baltikum-Kämpfer, Deutschnationale (DNVP) und ultrarechts politisierte Offiziere, die schon seit Sommer 1919 mit der Militärdiktatur liebäugeln, schreiten zur Tat. Sie hassen die Marxisten (Sozialdemokraten) und alle Novemberverbrecher, suchen die innenpolitische Revanche für den Versailler Vertrag, den die Regierung Bauer (SPD, Zentrum, DDP) am 10. Januar 1920 in Kraft setzte.

Die "Dreistigkeit der reaktionären Offiziere und Beamten" nimmt zu, worauf 1935 Philipp Scheidemann (2002, 139) im Zusammenhang mit den Fehlern Eberts hinwies. Oberst Reinhard beschimpfte auf einem Berliner Kasernenhof die Reichsregierung als "Lumpengesindel".

Dass 1919 von den Alliierten gestellte Auslieferungsbegehren gegenüber Deutschen, die sich gemäss Artikel 228 bis 230 des Versailler Vertrags Kriegsverbrechen schuldig gemacht hatten, sorgte unter den höheren Offizieren für miese Stimmung. Reichsaussenminister Hermann Müller (SPD) teilte am 20. Januar 1920 Reichskanzler Gustav Bauer (SPD) mit, dass er an der Auslieferung nicht mitwirken wird. Der Vorsitzende der deutschen Friedensdelegation Kurt Freiherr von Lersner (Deutsche Volkspartei) verweigerte am 3. Februar 1920 die Annahme der alliierten Auslieferungsliste mit 895 Namen. "Das deutsche Auswärtige Amt hat umfangreiche Aktenstücke gesammelt," teilt das Naumburger Tageblatt am 13. Februar 1920 mit, "welche den einwandfreien Nachweis liefern, die dass gegen uns mit offenkundigen Lügen und Meineid und Fälschung, mit Verdrehung und böswilliger Entstellung gearbeitet worden ist, um die Haßstimmung der ganzen Welt gegen uns aufzupeitschen."

Ansehen und Wohlstand der Garnisonsstadt Naumburg beruhten wesentlich auf der Kasernenwirtschaft. So traf sie die Forderung des Versailler Vertrages hart, die Reichswehr auf 100 000 Mann zu reduzieren. Im März 1920 stand die Schliessung der Kasernen bevor, was die Massenentlassung von Berufssoldaten und Offizieren bedeutete. Kapp und Lüttwitz verstanden es die Unzufriedenheit der Offiziere und Berufssoldaten auszunutzen.

Wochen und Monate vor dem 13. März erhielt die Regierung aus verschiedenen Quellen Hinweise, dass gewisse politische und militärische Kreise den Umsturz planen. Der "völlig unfähige Noske" (Tucholsky 1920) reagiert unzureichend.

Indessen wächst der Wille zur Tat (Max Jüttner). Die 6 000 Mann zählende Marinebrigade Ehrhardt steht der militanten Rechten zur Reserve. Reichswehrminister Noske ordnete am 29. Februar ihre Auflösung an. "Ich werde nicht dulden, dass mir eine solche Kerntruppe in so gewitterschwüler Zeit zerschlagen wird" , reagierte darauf am 1. März aus Anlass einer Parade im Döberitzer Lager der Reichswehr-Oberbefehlshaber von Berlin General Walther von Lüttwitz (Oertzen 364). Noske entzieht ihm das Kommando über die Einheit.

Der Umsturzversuch am 13. März kam nicht überraschend. General Walther von Lüttwitz überbrachte zusammen mit Erich Freiherr von Oldershausen und von Oven dem Reichspräsidenten bereits am 9. März die Forderungen der Putschführer. "Anstatt die dreisten Feinde der Republik durch die Dienerschaft hinauswerfen und dann ohne viel Federlesen verhaften zu lassen," empört sich 1935 Philipp Scheidemann (142), "lud der sozialdemokratische Präsident der Republik die Herren freundlichst zum Platz nehmen ein, liess den Reichswehrminister kommen und fing nun an mit den Rebellen zu verhandeln." Lüttwitz`s Forderungen lauteten: Widerstad gegen die geforderte Verringerung der Reichswehr und Waffenabgabe an die Entente, Entlassung sozialdemokratischer Minister und Neuwahl der Nationalversammlung. Zunächst liess die Regierung die Bürger darüber im unklaren, obwohl die Nationalversammlung noch bis 12. März mittag zusammen war.

Lüttwitz will ausserdem den Chef der Heeresleitung General Reinhardt entlassen und die Änderung der Unterstellung der Marine-Brigade-Ehrhardt rückgängig machen, worüber es zum heftigen Zusammenstoß mit Noske kommt.

Angesichts der Insubordination von Lüttwitz, sah sich Noske gezwungen ihn am nächsten Tag seines Postens zu entheben. Der setzte daraufhin, um die rechtmäßige Regierung zu verhaften und Kapp ins Amt zu verhelfen, in der Nacht vom 12. zum 13. März die Marine-Brigade Ehrhardt in Bewegung. Etwa zeitgleich, so beschreibt 1920 Karl Brammer in Fünf Tage Militärdiktatur (10) die Lageentwicklung, findet eine Kabinettssitzung statt. Den Kampf gegen die Marine-Brigade-Ehrhardt will die Regierung nicht aufnehmen, um sinnloses Blutvergiessen zu vermeiden.

Unterstützt von General Erich von Ludendorff, Oberst Max Bauer und Oberst Walter Pabst, beabsichtigt Wolfgang Kapp die Regierung verhaften zu lassen. In den frühen Morgenstunden des 13. März flüchten der Reichspräsident, der Reichskanzler und der Reichswehrminister im Kraftwagen nach Dresden. Der Stellvertreter des Reichskanzlers Schiffer verharrt mit Unterstaatssekretär Albert in der Reichskanzlei. Die übrigen Mitglieder der Reichsregierung folgen mit der Eisenbahn. Jetzt können die legitimen Führer der Republik Massnahmen zur Abwehr der Gegenrevolution ergreifen, was die Erfolgsaussichten der Putschisten schmälerte. Aber das ist umstritten. Für Heinrich Ströbel (1920, 353) demonstrierte die Regierung damit lediglich ihre Kopflosigkeit und Ohmacht.

In Dresden angekommen, tritt gegen 12 Uhr Generalmajor Georg Maercker (1865-1924) in Begleitung seines Stabes vor die Regierung und posamentiert ihnen auseinander, dass er als Soldat gehalten sei, den Befehl seines Vorgesetzten General Lüttwitz zu gehorchen und sie zu verhaften. Dies scheitert an der Unterstützung des sächsischen Staatsministeriums, das die Regierung Ebert-Bauer unterstützt.

Gegen 7 Uhr morgens tauchen am Sonnabend, den 13. März im Regierungsviertel von Berlin Lastwagen mit aufmontierten Maschinengewehren und wehender Reichskriegsflagge auf. Wolfgang Kapp, Freiherr von Falkenhausen und Traugott von Jagow treten um ¾ 7 Uhr vor das Gebäude des Reichskanzlers, wo sie auf den Unterstaatssekretär Albert treffen und ihm eröffnen, dass sie die Regierungsgewalt ergreifen werden. "Auf die Frage, mit welcher Legitimation dies geschehe, erwidert Herr v[on] Jagow:

Mit dem Recht des 9. November 1918.“ (Albert)

Der Kampf um die Macht nimmt burleske Formen an. "Wo ist Schnitzler? Ohne Schnitzler kann ich nicht regieren!", soll Kapp im Büro ausgerufen haben. Das lässt auf eine jämmerliche organisatorische Vorbereitung schliessen. Gegen den Schriftsteller, der für die Ausarbeitung des Aktionsprogramms verantwortlich war, wurde nebst Kapp, Hauptmann a. D. Pabst und Grabowski am 12. März, meldet am Tag darauf die Volksstimme (Magdeburg), Schutzhaft verhängt.

Generallandschaftsdirektor Kapp, Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank und Vorstandsmitglied der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP), erklärt die Nationalversammlung und den Preußischen Landtag für aufgelöst, ernennt sich zum Reichskanzler und Walther Freiherr von Lüttwitz zum Reichswehrminister. Ihn trieben noch weitergehende Pläne um. In den Schubladen der Kappisten fanden Erwin Könnemann und Hans-Joachim Krusch (1981, 23f.) den Entwurf einer Notverfassung, der die Wiederinkraftsetzung der Reichsverfassung vom 14. April 1871 vorsah.

|

|

Volksstimme.

Sozialdemokratisches Organ für den Regierungsbezirk Magdeburg,

Magdeburg, den 14. März 1920

|

Am selben Tag erscheint in vielen größeren Städten ein Aufruf zum Generalstreik, der von Friedrich Ebert, sozialdemokratischen Regierungsmitgliedern und dem Parteivorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Otto Wels unterzeichnet ist.

"Tatsächlich widersprach er allem", urteilt August Winkler (1998, 122) in der Geschichte der ersten deutschen Demokratie, "was man bisher von Ebert, Bauer und Noske gehört hatte. Eine Aufforderung zum Generalstreik bedeutete eine völlige Kehrtwendung der bis zum 13. März 1920 befolgten Politik".

"Als die Putschisten jedoch geschlagen waren und die SPD dominierte Regierung wieder die Oberhand mittels Generalstreik erlangt hatte," worauf Klaus Gietinger (223) die Aufmerksamkeit lenkt, "wollte diese von ihrem Aufruf dazu nichts wissen, im Gegenteil, sie witterte in der Volksbewegung gegen Kapp Bolschewismus."

"Lasse sich kein denkender Arbeiter, Angestellter und Beamter,"

warnt der ADGB (Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund) und der AFA (Allgemeiner freier Angestelltenbund) aus Anlass des Kapp-Putsches am 13. März aus Berlin,

"durch zweifelhafte Versprechungen der Putschregierung betören. Es gilt alle Kräfte des Volkes zum Widerstand zusammenzufassen."

"Ohne Kenntnis von dem Aufruf der Regierung haben die Gewerkschaften [ADGB] bereits am 13. März mittags 11 Uhr im Bundesvorstand den Generalstreik beschlossen", hebt Carl Legien am 30. März 1920 in der Nationalversammlung hervor. "Es folgte dann auch die Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände [AfA] und die sozialdemokratische Partei."

Der Aufruf zum Generalstreik findet in den Städten und Dörfern starken Widerhall. Zu den Zentren des Widerstandes in der mitteldeutschen Region gehören das Kraftwerk Zschornewitz, Bitterfeld-Delitzsch, Halle, Leipzig, Merseburg, Osterfeld, Zeitz, Weißenfels und Naumburg.

Am Nachmittag des 13. März beraten die Vorstände von ADGB, SPD, USPD und der KPD-Zentrale über gemeinsame Abwehrmaßnahmen zum Putsch.

Wolfgang Kapp bietet Georg Schiele aus Naumburg das Wirtschaftsministerium an. "Am 2. März [1920] ist Herr Kapp persönlich zu mir gekommen und hat mir mitgeteilt," gibt er im Jagow-Prozess zu Protokoll, "dass in der Nacht vom 12. zum 13. die Marinebrigade Ehrhardt auf Berlin marschieren würde .... Es könnte sein, dass im Anschluss hieran ein Wechsel der politischen Macht eintreten würde. Es könnte sein, dass er vom Militär die ausführende Gewalt übertragen bekommen würde. Und im Anschluss hieran richtet er die Anfrage an mich, ob ich

aufgrund unserer Freundschaft

ihm nach Aenderung der politischen Machtverhältnisse meine Mitwirkung nicht versagen würde. .... Ich habe ohne Zögern eine kurze Zusage erteilt ...." (Brammer 1922, 30)

Der ostpreussische Generallandschaftsdirektor wusste genau, um wen er da für sein Kabinett warb. 1916 widmete Georg Schiele "aus grosser Verehrung und Dankbarkeit" dem "genialen und willensstarken Vorkämpfer grosser Ideen...." die Schrift Wenn die Waffen ruhen!. Man kannte sich aus der Gründerzeit des Hugenberg-Konzerns. Etwas später führte sie die Tätigkeit in der Deutsche Vaterlandspartei (DVLP) zusammen.

Drei Wochen vor dem Putschversuch präsentierte der Naumburger im Aufsatz

Marktfreiheit und Freizügigkeit

die Normative seiner Wirtschaftspolitik. "Alles wird weiter zwangsbewirtschaftet", tadelt er an der Regierung und spricht abschätzig von ihr, weil sie quasi planwirtschaftlich die "sogenannte Sicherstellung der Ernährung in den Städten" organisiert. Das zerstört den freien Preis und die Marktfreiheit. Kein Wort darüber, dass sie den Schwarzmarkt für Grundnahrungsmittel bekämpft, um die einkommensschwachen Schichten vor Hunger und Elend zu schützen. Kapps Wirtschaftsminister würde sie ohne mit der Wimper zu zucken, der Freiheit des Warenverkehrs opfern. Nur der freie Markt lockt [im Februar 1920!] die "Nahrungsmittel" herein, "mit denen wir die Hungermonate" überwinden. Dann werden - versprach Doktor Georg Schiele -

die Gänse aus Polenland über die Grenze

marschieren und Erbsen und Linsen

durch die Luft fliegen. zurück

Zu den Ereignissen in Naumburg (Saale)

|

13. März, Sonnabend zurück

Naumburg. Eine gewisse Erregung ist in der Stadt spürbar. Auf den Plätzen und Strassen bilden sich Gruppen. Hastig tauschen die Bürger Informationen über die Ereignisse in Berlin und Halle aus, die sie vor allem über die Institutionen der Parteien und Gewerkschaften erreichen. Zeitweise sind es die wichtigsten Quellen. Gerüchte jagen einander durch die Strassen. Überregionale Zeitungen erscheinen oder erreichen sie nicht mehr. Ein fragiler, mit kontradiktorischen Widersprüchen durchsetzter und opaker Informationsraum entsteht. Viele Bürger verhalten sich abwartend. Und keine Tätlichkeiten, keine Übergriffe auf das Privateigentum. zurück

Am 14. März warnt Otto Hörsing (SPD), Oberpräsident der Provinz Sachsen mit den Städten Stendal, Magdeburg, Dessau, Wittenberg, Torgau, Sondershausen, Mühlhausen, Halle, Merseburg, Weißenfels, Zeitz und Naumburg:

"Niemand lasse sich durch falsche Nachrichten beeinflussen, die geflissentlich von Berlin aus in die Welt gesetzt werden."

Dafür hatte er allen Grund. Der stellvertretende Kommandeur der Reichswehrbrigade XVI Generalmajor Hagenberg verbreitete am Tag zuvor die Nachricht, dass die bisherige Reichsregierung zurückgetreten ist.

Offiziell erhält als erstes die Gegenregierung in der gegen 11 Uhr vormittags erscheinenden Sonderausgabe des Naumburger Tageblatt das Wort und teilt mit:

"Die bisherige Regierung hat aufgehört zu sein."

"Eine neue Regierung der Freiheit, und der Tat wird gebildet."

Der Reichskanzler und Preussische Ministerpräsident Wolfgang Kapp (!) spricht der Nationalversammlung "jedes Recht zur weiteren Tagung" ab.

"Die sozialistischen Parteien Deutschlands proklamieren den Generalstreik."

Die bedeutet eine informationspolitische Unterstützung der Putsch-Regierung durch die Stadtzeitung. Eine Losung wie

Aufbau und Arbeit, statt Umsturz!

kommt der Redaktion nicht in den Sinn. Zehn Tage später teilt sie über

Die Vorgänge in Naumburg seit der Gegenrevolution

mit, dass die Zeitung nicht erscheinen konnte, weil die Arbeiter von der Setzerei und Druckerei in Streik getreten waren. Der Aktionsausschuss nennt im Mitteilungsblatt vom 18. März den wahren Grund:

"Die niederträchtige Verhetzung des Bürgertums durch das Naumburger Tageblatt und die damit in gewissenlosester Weise betriebene Verleumdung und Herabsetzung der Arbeiter".

|

|

In den Stunden der Ungewissheit übernimmt Leopold Heinrich von der USPD die Initiative. "Es war an einem Sonnabend [13. März], und der Abend hatte sich etwas ausgedehnt", erinnert er sich. "Morgens wurde ich von meiner Frau geweckt und sie brachte mir die Nachricht, dass die Regierung gestürzt sei und zum Generalstreik aufgerufen wurde. Da war ich schnell aus den Federn. Ich habe die Funktionäre von der USPD und vom Gewerkschaftskartell verständigt. Wir haben uns dann in meiner Wohnung [Dompredigergasse 16] besprochen und haben beschlossen, mit der SPD Verbindung aufzunehmen. Ich ging zum Genossen August Winkler (SPD) [Schönburger Straße 27] und habe ihn eine Besprechung vorgeschlagen. Er war damit einverstanden. Wir legten den Zeitpunkt fest, zu dem im Goldenen Hahn eine Sitzung stattfinden sollte. Hier wurde der Aktionsausschuss gebildet, und ich wurde 1. Vorsitzender." (Wsf 16) (Während der Beratung im Goldenen Hahn unterbreiten die Teilnehmer wahrscheinlich lediglich die Personalvorschläge für den Aktionsausschuss. Gewählt wurde er am nächsten Tag in der Reichskrone.)

Merseburg. Die Bezirksleitung der Sozialdemokratischen Partei, der Unabhängigen Sozialdemokraten und der Kommunistischen Partei warnen:

"Nur eine geschlossene Phalanx des gesamten arbeitenden Volkes kann die Diktatur der deutschnationalen Monarchisten verhindern."

Zeitz, Weißenfels, Hohenmölsen, Teuchern und Naumburg. Rührige USPD- und SPD-Mitglieder mobilisieren zum Widerstand gegen Kapp-Lüttwitz. Ortsgruppen organisieren die Tätigkeit der Aktionsausschüsse. KPD-Mitglieder beteiligen sich aktiv. Die meisten Akteure des Widerstandes gehören keiner Partei an.

Weimar, Sitz der Regierung vom Freistaat Sachsen-Weimar-Eisenach. Gespannt verfolgen die Naumburger Kapp-Gegner das Verhalten der Reichswehr gegenüber der demokratisch gewählten Regierung und dem Aktionsausschuss.

Der stellvertretende Kommandeur der Reichswehrbrigade 16 und militärische Befehlshaber des Regierungsbezirks Merseburg (zu dem Naumburg gehört) und von Ost-Thüringen Generalmajor von Hagenberg kündigt an, gegen alle Formen der Unruhe und Streiks "rücksichtslos ein[zu]schreiten". Er sichert mit seinen Truppen den Marstall und das Schloss.

Um den politischen und militärischen Widerstand gegen Kapp zu organisieren, formierte sich frühzeitig ein von Delegierten der SPD, KPD, USPD und Gewerkschaften gewählter Aktionsausschuss. Er beschloss die Bewaffnung der Arbeiter, rief den Generalstreik aus und forderte die Regierung auf, die Sicherheitspolizei (Sipo) zu entwaffnen. Die Arbeiter stürmten das von der Sipo bewachte Waffenmagazin im Regierungsgebäude, heute Hochschule für Musik Franz List. Dann verteilten sie an die Kämpfer des Aktionsausschusses über zweitausend Gewehre, mehrere Maschinengewehre, viel Munition und Handgranaten. Einen anderen Teil deponierten sie im Volkshaus. (Vgl. Pfotenhauer 13)

"Das unerwartet schnelle und entschlossene Auftreten der Weimarer Arbeiter hatte die Putschisten veranlasst,

militärische Hilfe aus Naumburg

anzufordern. Die Kundschafter der Roten Hundertschaften hatten festgestellt, dass in den

späten Abendstunden des 13. März

eine größere Abteilung Naumburger Jäger

in Anmarsch war. Wie sich dann zeigte, hatten die Naumburger den Auftrag, die Regierungsgebäude zu besetzen und den Rücktritt der verfassungsmäßigen Regierung zu erzwingen." (Pfotenhauer 13/14)

Die

Jäger besetzten das Stadtgebiet

zwischen dem Platz der Demokratie und Schloss, wo bereits einige Abteilung der Hundertschaft einer Arbeiterwehr in Stellung gegangen waren. Allerdings gab der Abschnitts-Kommandeur, "ein unentschlossener USPD-Genosse", nicht den Befehl zum Schießen, obwohl es laut Otto Pfotenhauer (1973, 14) ein leichtes gewesen wäre, die in dichten Linien vom Schloss heranrückenden Jäger - "zumal die Lampen in der Nähe des Schlosses gute Sicht gaben" - unter Feuer zu nehmen und in die Flucht zu schlagen.

"Im Schutze der Nacht hatte eine

zweite Abteilung der Naumburger

von der Parkseite her, aus Richtung des heutigen Hauses der Jungen Pioniere, den Angriff begonnen. In letzter Minute, die Angreifer schon im Rücken, mussten Junggenossen ihre Stellung aufgegeben und dabei auch einen Teil der Waffen in Stich lassen."

Reichswehr und Einwohnerwehr zurück

Vielerorts steht die Reichswehr auf der Seite von Kapp-Lüttwitz. Es war die "Treulosigkeit adliger Offiziere", erkannte die Volksstimme (Magdeburg) am 21. März 1920, die sich auf ihr Ehrenwort sonst unendlich viel zugutetaten, den es zu verdanken war, dass es im "Kampf um die Republik" den Putschisten gelungen war, die Regierungsgebäude zu besetzen.

In Königsberg stehen die Kommandeure der Reichswehrbrigade 1 Generalleutnant Ludwig von Estorff und Wilhelm Canaris zu den Putschisten. Vizeadmiral Adolf von Trotha stellt die Marine zur Verfügung. Paul Lettow-Vorbeck, Kommandeur der Reichswehrbrigade 9 (Mecklenburg-Schwerin), unterstellt sich der Rebellenregierung. Der Kommandeur der Reichswehrbrigade 3 General Hülsen setzt seine Truppen in Richtung Berlin in Marsch. Passiv verhält sich der Stab der Reichswehrbrigade 4 unter Generalmajor Wilhelm Groddeck in Magdeburg. In der Provinz Sachsen (mit den Städten Stendal, Magdeburg, Dessau, Wittenberg, Torgau, Sonderhausen, Mühlhausen, Halle, Merseburg, Weißenfels, Zeitz, Naumburg) ist keine Unterstützung der dislozierten Reichswehr für die Republik zu beobachten. In Halle (Saale) sympathisiert der Kommandeur des Infanterie-Regiments 31 Oberst Hermann Czettritz mit den Umstürzlern.

Für Naumburg ergibt sich folgendes Lagebild:

[A] Die Reichswehr flaggte erst am 27. Januar 1920, also zu Kaisers Geburtstag, in den Kasernen Schwarz-Weiss-Rot und hielt dazu eine Parade wie zu Wilhelms-Zeiten ab. Deshalb ahnen die Kapp-Gegner nichts Gutes und befürchten Verrat.

[B] "Am 13. März 1920 [dem Tag des Putsches] wurden an den Fenstern der neuen Jägerkaserne [in Naumburg] schwarz-weiss-rote Fahnen ausgehängt", berichtet Bernhard Düwell am 29. Juli 1920 dem Reichstag. " Es wurde Unteroffizieren und Mannschaften, die erklärten: wir stehen auf dem Boden der alten Regierung und machen für Kapp-Lüttwitz nicht mit -, bedeutet, dass sie nach Einhaltung der Kündigungsfrist sich als entlassen betrachten könnten. …. Diese Entlassungen sind tatsächlich vorgenommen worden." Weiter eröffnet der Reichstagsabgeordnete der Versammlung, dass in der Naumburger Garnison zwei Kompanien "zu kapistischen Soldaten erzogen" wurden. Ein Waffenmeister erhielt von einem Offizier den Auftrag: "Machen Sie Wandhaken zurecht, damit wir die Kaiserbilder wieder aufhängen können."

[C] Die USPD-Bezirksleitung (Halle) stellt am 7. April 1920 im abschliessenden Bericht zur Rolle der Reichswehr in Naumburg fest:

"In der reaktionären Beamtenstadt Naumburg fanden die Reichswehrtruppen die Unterstützung des Bürgertums, und die Arbeiter hatten dort einen schweren Stand." zurück

[D] Am 9. April 1920 resümiert der Oberpräsident der Provinz Sachsen Otto Hörsing: Militär und die Zeitfreiwilligenverbände nehmen in der Provinz Sachsen während des Kapp-Putsches zur Machtfrage zumindest eine unklare Haltung ein.

[E] Der Kommandeur des Reichswehr-Jäger-Regiments 32 mit 1/3 Nachrichten- und Radfahrer-Kompanie 32 Major Meyn (Naumburg) verhält sich illoyal, verfassungswidrig und hochverräterisch gegenüber der Regierung Bauer. Am Nachmittag des 13. März zieht er mit seiner Einheit nach Weimar, um die dortige Regierung zu verhaften. In einem Erlass für die Truppe bezeichnet er Doktor Kapp als "glühenden Patrioten" und "tatkräftigen Politiker".

"Das ist also die regierungstreue Haltung,"

donnerte Bernhard Düwell am 29. Juli 1920 im Reichstag,

"die der Kommandeur der Naumburger Garnison in den Märztagen d. J. eingenommen hat."

"Schon allein durch diese Tatsachen, die ich Ihnen hier vortragen konnte, durch die Wiedergabe einiger Stellen aus der Kundmachung, die der Ganisonskommandeur von Naumburg am 13. März gemacht hat, und durch die Aussagen eines Hauptmanns der Naumburger Garnison an den Regierungskommissar Krüger in Merseburg ist ja ganz klar und einwandfrei der Beweis geführt, dass die damalige Naumburger Garnison sich vollständig auf den Boden der Kapp und Lüttwitz gestellt hatte, dass sie also meineidig und hochverräterisch geworden war."

[F] Die Naumburger Jäger kämpften in Weimar. Für den Aktionsausschuss war dies der endgültige Beweis, dass die Reichswehr auf der Seite von Kapp-Lüttwitz stand.

[G] Georg

Maercker, seit Dezember 1918 Kommandeur des Freiwilligen Landesjägerkorps,

dann Reichswehrbrigade XVI, galt

bei den Arbeitern als monarchistisch eingestellter General. Die Kooperation

und Zusammenarbeit der Einwohnerwehren mit ihm löste bei vielen Kapp-Gegnern

politisches Unbehagen und Misstrauen aus.

Neben Reichswehr, Zeitfreiwilligenverbänden, Sipo und Arbeiterwehr (Aktionsausschuss), übernimmt die Einwohnerwehr während des Kapp-Putsches Aufgaben der inneren Sicherheit. zurück Ihr Aufbau und besonders die Personalrekrutierung verfolgt von Anfang an politische Ziele. Die darin angelegten Konflikte und Gegensätze brechen im März 1920 mit Macht hervor.

Vergeblich verlangte die USAPD kurz nach Aufstellung der Bürgerwehr am 7. März 1919 im Nachbarort Bad Kösen, dass die Hälfte Arbeiter sein sollen. (Vgl. Budde) Die sich aufbauenden Spannungen zwischen der USPD und dem Aktionsausschuss einerseits und der Einwohnerwehr (Kaufmann Siebold, Bäcker Seiffert, Eisenbahner Martin, Zimmermann Töpfer) andererseits, entladen sich in den Kämpfen in Bad Kösen am 19. März. (Siehe unten: Ereignisse am 19. März, Abschnitt Bad Kösen.)

Als während des Kapp-Putsches in Naumburg der Konflikt zwischen Einwohnwehr und Ausgeschlossenen zu eskalieren drohte, versuchte man sie am 14./15. März doch noch in die Einwohnerwehr aufzunehmen. Das scheiterte.

In Naumburg beauftragten die Stadt- und Kreisbehörden den ehemaligen Hauptmann im Generalstabe Max Jüttner mit der Schaffung einer Zentralbefehlsstelle der Einwohnerwehr. zurück Die rechtlichen Grundlagen hierfür legte das Reichswehrministerium mit dem Erlass der Verordnung zur Bildung der Einwohnerwehren vom 25. April 1919. Danach besteht ihre Aufgabe in der Herstellung und Wahrung von Ordnung und Sicherheit.

|

|

Max Jüttner

(1888-1963) |

Dem Kreisrat für die Einwohnerwehren Naumburg Stadt, Naumburg Land und Eckartsberga Max Jüttner unterstehen bald 10 000 Wehrmänner. (Vgl. Könnemann 160) Über ihre Möglichkeiten kommuniziert er im Brief an Wolfgang Kapp vom 24. Februar 1920:

"Hochzuverehrender Herr Geheimrat!

Euerer Hochwohlgeboren erlaube ich mir, zunächst einige Eindrücke zu übermitteln, die ich in den letzten Monaten gewonnen habe und die, meiner Meinung, beachtenswert sind."

Nach dem üblichen devoten Entrée, trägt er sein Anliegen vor:

Dann der Blitzbericht zum Stand Vorbereitung:

"1. Der Geist der Einwohnerwehren in den Kreisen Naumburg herum ist ganz vortrefflich. Der Wille zur Tat ist überall vorhanden. Die Tat richtet sich nach dem Willen der einzelnen Wehrführer, und diese wiederum sind ausgesuchte, vorzügliche Männer, die nur tun, was ich will. Das habe ich wiederholt praktisch erprobt, als es sich um parteipolitische Entscheidungen oder um die Stellungnahme zu militärischen Maßnahmen handelte. In jedem dieser Fälle wurde ich von den Führern nach meinem Willen gefragt."

Unter dem Code Wille zur Tat operiert der Kreisrat im Sinne der Gegenrevolution.

Offiziell sollen die Einwohnerwehren für Ruhe und Ordnung sorgen. Sie bewachen und schützen einige öffentliche Gebäude, was im allgemeinen Interesse lag. Während der Putsch-Tage eskamotiert sie zur Truppe der Gegenrevolution. Die ausgesuchten, vorzüglichen Männer der Einwohnerwehr tun nur das, was ihnen der Kreisrat befiehlt.

Vier Wochen nach der Niederschlagung des Putsches stellt SPD-Mitglied August Huth (Bad Kösen, Saalberg 7) im Brief an die Redaktion der Volksstimme in Halle erleichtert fest: "Darum ist es zu begrüssen, dass endlich Orts- und Sicherheitswehren von verfassungstreuen Sozialdemokraten gebildet werden." "Um eins bitte ich, liebe Genossen," schliesst er den Brief, "sorgen Sie dafür, dass in den drei Nestern Naumburg, Schulpforte und Bad Kösen die Wehren endlich auf dem schnellsten Wege gebildet, denn hier geht was vor, also aufgepasst." (Handelte es sich hierbei vielleicht um den "Mitteldeutschen Treuebund", der den Einsatz von Zeitfreiwilligenverbände zum Streifendienst plant?)

Im Brief von Max Jüttner an Wolfgang Kapp heisst es weiter:

"2. Es genügt ganz geringe Mühe, um die Verehrung für Exzellenz L. [Ludendorff] wieder zu wecken. Sie wurzelt im Allgemeinen fest. Meist hat es nur an Mut gefehlt, sie offen zu bekennen."

Können die Piraten der Republik (Ströbel 1920) den Massen einen Vorturner präsentieren, dann bestanden, so offenbar ihr Auffassung, für das Gelingen des Vorhabens gute Chancen. Sogleich die Offerte von Jüttner:

"3. Ich halte es für einfach, den Namen Euerer Hochwohlgeborenen populär zu machen, denn allenthalben begegnet man folgender Auffassung von der Lage: Deutschland braucht zu seiner Rettung einen Mann mit starkem Herzen, der über den Parteien steht, sich mit Fachmännern umgibt und rücksichtslos alle die unterdrückt, die gegen das Vaterland arbeiten, nur für ihre Partei regieren und ihre Person über die Sache stellen."

Die Pläne der verfassungsfeindlichen Rechten gründen mindestens auf zwei schwerwiegenden politischen Fehleinschätzungen:

Erstens. In der Vorstellung Ludendorff als Landesvater aufbauen zu können, kommt eine schwere Form der politischen Verirrung zum Ausdruck. Wohl sind einem Volk, das dem Hohenzoller nachtrauert, der sie in die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts geführt hat, durchaus noch weitere Gemeinheiten gegen sich selbst zuzutrauen. "Wenn es einen Menschen gibt, der angesichts der politischen und wirtschaftlichen Nöte unsrer Zeit zwingenden Anlass hat, recht still zu sein," empfiehlt die Volksstimme (Magdeburg) vom 26. Oktober 1919, "so ist es der General Ludendorff. Keiner trägt schwerer an der Verantwortung für die Katastrophe des deutschen Volkes als er."

Zweitens. Die verfassungsfeindliche Rechte verkennt, dass die Mehrheit der Lohn- und Gehaltsabhängigen an einem rechtsextremen Staatskurs zur Abschaffung des Achtstundentages, Aufhebung des Streikrechts und Absenkung der Arbeitsentgelte kein Interesse hat. In diesem Sinne warnt der Naumburger Aktionsausschuss am 18. März:

"Ihr wißt, was euch bevorsteht, wenn diese reaktionären Gewaltpolitiker in Deutschland zur Macht gelangen sollten. .... Abwälzung aller Kriegslasten auf die Schultern der breiten Masse, bei gesteigerter Ausbeutung weitere Herabsetzung der Lebenshaltung der werktätigen Bevölkerung."

14. März, Sonntag zurück

Weimar (Thüringen). Die Regierung August Baudert (SPD) scheint nicht mehr handlungsfähig zu sein. Ihre Geschäfte übernimmt Rechtsanwalt Jörck. Sofort wurden neue verschärfte Bestimmungen des Generals von Hagenberg über den Ausnahmezustand bekannt gegeben. Versammlungen von mehr als 20 Personen unter freien Himmel sind untersagt. Offiziere erhalten die Rechte von Polizeibeamten. Jede Niederlegung der Arbeit ist verboten. Wer mit Waffen angetroffen wird, läuft Gefahr erschossen zu werden. (Pfotenhauer 16)

Magdeburg. Otto Hörsing, Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, verurteilt den Putsch und ruft zur "Verteidigung der Rechte des Volkes" auf. Das war nicht so selbstverständlich, wie es uns heute erscheint, gab es doch zur Genüge Unzufriedenheit mit dem Kabinett Gustav Bauer. Dabei tat sich besonders der sozialdemokratische Oberpräsident von Ostpreußen August Winning (1955, 275), der erklärte: "Ich konnte ihren Sturz nicht bedauern, sie hatte ihn verdient, und Kapp hatte uns vor ihr erlöst." Er wird seines Amtes enthoben und aus der SPD ausgeschlossen.

Naumburg. Oberbürgermeister Arthur Dietrich beobachtet: "Vormittags Ruhe. Wachsendes Misstrauen gegen die bürgerlichen Volkskreise."

|

|

Aufnahme

vom Artillerieplatz um 1902, ab 1905 Kaiser-Friedrich-Platz.

|

|

|

Der Kaiser-Friedrich-Platz wurde 1945 in Heinrich-von-Stephan-Platz

(Aufnahme 2007) umbenannt.

|

Gegen 3 Uhr nachmittags demonstrieren auf dem Kaiser-Friedrich-Platz (Heinrich-von-Stephan-Platz) überwiegend sozialistisch gesinnte Bürger gegen Kapp. Die Vertreter der drei sozialistischen Parteien (SPD, USPD, KPD) halten eine Ansprache. Oberbürgermeister Arthur Dietrich und der Magistrat nehmen an dieser Kundgebung zugunsten der Regierung Ebert-Bauer nicht teil. Robert Manthey (SPD) macht in der Stadtverordnetensitzung am 20. April 1920 darauf Aufmerksam, dass sie gegenüber den Arbeitern immer wieder mit "gewundenen Erklärungen" auftraten. Im Bericht vom 9. April 1920 bekennt sich der Oberbürgermeister gegenüber dem Zivilkommissar des Regierungsbezirkes Merseburg zur rechtmäßigen Regierung. In den Tagen des Putsches vertrauen ihm viele Arbeiter nicht. Selbst zum Volksblatt (13.4.1920) nach Halle war gedrungen:

"Der Herr Oberbürgermeister" hatte "auf die wiederholte Anfrage, ob er hinter der alten Regierung stehe, nicht klipp und klar geantwortet."

Vom Kaiser-Friedrich Platz marschieren tausende Demonstranten zum Markt (Bild), um kurze Ansprachen zu hören.

Gegen 5 Uhr nachmittags begibt sich eine Delegation der Arbeiterparteien (USPD, SPD, KPD) in das Rathaus, um über die Auflösung der Einwohnerwehr zu verhandeln. Sie treffen auf den Oberbürgermeister und Polizeiinspektor. Zugegen ist ausserdem der Kreisrat für die Einwohnerwehren Naumburg Stadt, Naumburg Land und Eckartsberga Max Jüttner. Von dessen übergeordneter Stelle, die Reichs-Zentrale für Einwohnerwehren in Berlin, erging am 13. März 1920 die Aufforderung:

"Bis zur Entscheidung des Volkes bewaffnen sich sämtliche Einwohnerwehren zum Schutz von Ruhe und Ordnung."

"Die neue Regierung hat die Arbeit aufgenommen", "alle Parteien sind zur Mitarbeit aufgefordert".

Das ist eine klare Ermunterung zur Unterstützung von Kapp-Lüttwitz.

An die politische Loyalität von Kreisrat Max gegenüber der rechtmässigen Regierung Jüttner glauben die Kapp-Gegner nicht. "Wir merken ja, dass der Oberbürgermeister und der Kreisrat viel mehr von der Kappsache wissen, als sie zugeben wollen", äussern die Deputierten. Diese politische Einstellung bestimmt ihr Verhalten zur Einwohnerwehr. (Ähnlich schildert es Oberbürgermeister Arthur Dietrich in einem Bericht von April 1920.) Jüttners Erklärung, dass die Einwohnerwehr nicht bewaffnet ist, weil sie ihre Schiessinstrumente nach dem Einsatz immer wieder auf der Dienststelle abgeben, hilft da reichlich wenig, um fehlendes Vertrauen aufzubauen. Die Deputierten beharren auf der Demobilisierung der Einwohnerwehr und verlangen die Herausgabe aller im Rathaus lagernden Waffen, erzielen aber darüber mit dem Rathaus keine Einigkeit. Es kommt zum Streit. Darauf verlässt Kreisrat Jüttner beleidigt das Zimmer und die Verhandlungen müssen abgebrochen werden.

15. März, Montag zurück

Weimar. Die Ereignisse an der Ilm nehmen nachhaltigen und entscheidenden Einfluss auf die politische Einstellung der Naumburger Kapp-Gegner zur Reichswehr. Immer wieder nehmen sie in den folgenden Tagen darauf Bezug.

Der Generalstreik setzt mit voller Wucht ein. Es herrscht eine "geradezu fieberhafte Spannung in der Stadt" (Pfotenhauer). Tausende Bürger folgen dem Aufruf zur Versammlung für 2 Uhr nachmittags. Der Saal des Volkshauses konnte sie nicht alle aufnehmen. So tummelt sich eine grosse Menge auf dem Vorplatz (Buttelstedter Straße). Dann rückte, von Hagenberg gerufen, eine

Gruppe Naumburger Jäger auf Fahrrädern

an und trieb die Ansammlung auseinander. Sie riegelten die Strasse im Bereich zwischen dem Krankenhaus und der Gaststätte Rose ab. Maschinengewehre werden Stellung gebracht. Laute Kommandorufe ergehen, fordern die Menge auf auseinanderzugehen. Nicht alle verstehen sie. Aus der Menge erschallen Rufe des Abscheus und der Verachtung gegenüber dem Militär. Ein Offizier verliert die Geduld und schiesst. Ein Arbeiter streckt ihn mit einem Faustschlag nieder. Auf dem Lastkraftwagen knattert ein Maschinengewehr los. Demonstranten sinken tödlich getroffen zusammen. Hass und Wut kennen keine Grenzen. Mit einem Steinhagel aus den seitlich gelegenen Gärten gehen Bürger auf die Kapp-Söldner los. Zurück bleiben neun Tote und 35 Schwerverletzte. Sarkastisch kommentiert Otto Pfotenhauer: "Dieselben Naumburger Jäger, die vor dem Kugelhagel der Verteidiger der rechtmäßigen Regierung durch falsches Zaudern verschont blieben, scheuten sich einige Tage später nicht, brutal und ohne Gewissenbisse in die Bevölkerung zu schießen." (1973, 18+15)

Berlin. Rädelsführer, die sich in der Verordnung zur Sicherung volkswirtschaftlicher wichtiger Betriebe und in der Verordnung zum Schutz des Arbeitsfriedens unter Strafe gestellten Handlungen schuldig machen, desgleichen die Streikposten, ordnet "Reichskanzler" Kapp an, werden mit dem Tode bestraft. (Brammer 1920, 22) In Deutschlandweit stehen etwa 12 Millionen Arbeitnehmer im Ausstand.

Merseburg. Im Geiseltal (Braunsbedra, Mücheln), Halle, Leuna und Merseburg beginnen die ersten Streiks. Die Bezirksleitung der USPD für Halle-Merseburg [also einschliesslich der Stadt Naumburg] hatte bereits am 13. März alle Arbeiter zum Generalstreik aufgerufen.

In Hohenmölsen, Osterburg, Weißenfels, Zeitz sowie in den Bergarbeiterdörfern Deuben, Luckenau, Teuchern und Theissen finden Protestkundgebungen gegen Kapp statt. (Vgl. Könnemann 1972, 115)

Halle. Zusammen mit der Einwohnerwehr und den Zeitfreiwilligen besetzt die Reichswehr die Stadt. Der Garnisonsälteste Oberst Hermann Czettritz steht auf Seiten der Putschisten. Ihm unterstehen zwei Bataillone des Jägerregiments 31, eine Minenwerferkompanie, eine Geschützbatterie, zwei Reiterschwadronen und die Einwohnerwehren, insgesamt etwa 4 500 Mann. Durch verschiedene Massnahmen deutet er der Bevölkerung unmissverständlich, dass die Reichswehr jede Versammlung und Demonstration unterbinden wird. (Vgl. Dreetz 136/136f.) Während einer Pressekonferenz des Garnisonskommandos Halle (Saale) antwortet er auf Nachfrage eines Journalisten wie er zur Regierung stehe ausweichend. Zivilkommissar Walther Schreiber charakterisiert in Die Revolution in Halle a. S. (1920, 2/3) die Lage "von allem Anfang an dadurch besonders schwierig, dass der Führer des hiesigen Garnisonskommandos seine Pflichten gegenüber der verfassungsmässigen Regierung nicht klar erfüllte."

Zeitz. Die Stadt ächzt unter dem Generalstreik. Fabriken liegen still. Landarbeiter legten die Arbeit nieder. Gas-, Wasser- und Elektroenergieversorgung sind eingestellt. Der Deutsche Beamtenbund Zeitz solidarisiert sich. Auf der Moritzburg (Zeitz) sind etwa 150 Reichswehrsoldaten vom Altenburger Regiment stationiert, das auf Seiten der Regierung Ebert steht. Unglücklichweise sympathisiert der Zeitzer Befehlshaber, Leutnant Schmidt, mit Kapp-Lüttwitz. Deshalb sendet das Regiment zwei Feldwebel an ihn und bittet um Stellungnahme. Schmidt liess sie einfach festnehmen und einsperren. Als die Arbeiter davon erfahren, setzen sie alles daran, die Reichswehrtruppen zu kontrollieren. Noch am Abend wird ein Leutnant Kunze und sechs Soldaten in der Naumburger Straße entwaffnet und festgehalten. (Nach Leopoldt 150)

Weißenfels. Der "Generalstreik [wird] ausgerufen und ein Arbeiter- und Soldatenrat als politisches Streikkomitee gewählt". In der Stadt patrouillieren 300 Arbeiter mit roten Armbinden als Ordnungsdienst. "Straff organisierte Kolonnen marschieren auf den Ausfallstrassen der Stadt in die umliegenden Dörfer, um hier bei den Bauern die versteckten Waffen und die Munition abzuholen." (Beuthan 1956, 107f.)

Die Bezirksleitung der USPD in Halle beschliesst, jeder soll die Arbeit einstellen, um die "Diktatur der deutschnationalen Monarchisten" zu verhindern. In Zeitz und Weißenfels existieren politisch und personell starke USPD-Ortsgruppen mit vielen Anhängern. Die USPD-Zeitz nimmt unter den Kreisen mit den höchsten Stimmanteilen in Deutschland Platz drei ein. (Vgl. Falter 127)

|

|

Reichskrone

(Bismarckplatz /

Theaterplatz) um 1910 |

Naumburg. Um 10 Uhr morgens beginnt in der Reichskrone die grosse Volksversammlung. Zentrale Instanzen spielen bei der Vorbereitung eine wichtige Rolle. "Als der Staatsstreich Kapp-Lüttwitz bekannt wurde", erzählt später Walter Fieker aus der Moritzstrasse 42 dem Staatsanwalt, "erhielten wir von der Gewerkschaftskommission der Gewerkschaft in Berlin und von den Parteileitungen der Unabhängigen [USPD] und den Mehrheitssozialisten [SPD] die Anweisung, in den Generalstreik zu treten." (Vgl. Vernehmung)

Ungefähr 1 000 Bürger, Arbeiter aus den Betrieben und die Stadtangestellten der Naumburger Strassenbahn folgen dem Ruf von SPD, USPD und KPD. Den Promotoren liegt die Erklärung des Aktionsausschusses für Mitteldeutschland und der Streikleitung von Halle vor, wo es heisst:

Legt geschlossen die Arbeit nieder.

Das Wirtschaftsleben muss von jetzt an Ruhen.

Die Versammlung beschliesst den Generalstreik.

Und damit ist der Grundkonflikt konstituiert. Im ausgerufenen Generalstreik wittern die hohen Reichswehrkommandeure eine bolschewistische Attacke. Generalmajor Hagenberg, stellvertretender Kommandeur der Reichswehrbrigade XVI., erteilt mit den Verschärften Bestimmungen über den Ausnahmezustand vom 14. März die Anweisung:

"Verboten ist durch Wort und Schrift oder sonstiger Art zur Niederlegung der Arbeit oder zur Verweigerung der Wiederaufnahme der Arbeit aufzufordern."

Das kollidierte nicht nur mit dem Streikaufruf von Regierung und Gewerkschaften. Auch die Deutsche Demokratische Partei (DDP) stiftete am Abend des 14. März in Halle Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Angestellte dazu an, jede Arbeit mit Ausnahme der lebenswichtigen Betriebe einzustellen.

In Naumburg versehen lediglich die Mitarbeiter der Stadtwerke weiter ihrem Dienst. In den Schulen fällt der Unterricht aus.

Vom Stadtoberhaupt verlangt die Volksversammlung vom 15. März ultimativ die Auflösung der Einwohnerwehr, was er und Max Jüttner ablehnen.

Wenn wir die Macht haben, dann gehen sie auf Urlaub!

|

feuert der Vorsitzende des Aktionsausschusses in Richtung Oberbürgermeister Arthur Dietrich.

Der Sprecher der Sozialdemokratischen Partei kritisiert die Haltung von Oberbürgermeister und Kreisrat.

Vier Wochen nach der grossen Volksversammlung in der Reichskrone verfasst der Oberbürgermeister über deren Verlauf folgendes Summary:

"In Berlin hat sich eine reine reaktionäre Regierung der Gewalt bemächtigt, die das alte Regiment der Knute wieder aufrichten will. Die Arbeiter sollen wieder wie einst als Sklaven gedesselt und niederkartäscht werden. Die alte verfassungsmässige Regierung hat sich nach Dresden begeben. Die Republik ist in Gefahr. .... Der Generalstreik ist verkündet. Der Stadtverordnete Heinrich [USPD] tritt ein für die Aufrichtung einer Räterepublik. Die Zeit ist gekommen, wo das Proletariat das Ruder in die Hand nehmen müsse. In spätestens 8 Tagen sei Deutschland Räterepublik. Es lebe die Weltrevolution."

Demnach fielen die Worte von der

Räterepublik und Weltrevolution.

Damit nicht genug: "Die Errichtung der Diktatur des Proletariats, tritt bei den radikalen Rednern als Zweck der Bewegung klar zu Tage." Sie "werden mit Beifallskundgebungen begleitet, insbesondere mit dem auf dem Oberbürgermeister [laut 9.4.1920], den Kreisrat [Max Jüttner] und den Polizeiinspektor sich beziehenden Rufe:

an die Latern!

und dergleichen mehr."

Bei den meisten Kapp-Gegnern finden (nach bisher vorliegenden Nachrichten) derartige Grobheiten keinen Widerhall. Dennoch erschüttern derartige linkspolitischen Ausfälle die konservative Bürgerschaft und Verantwortlichen der Stadtverwaltung. In gewisser Weise schaden sie der gerechten Sache, einer verfassungstreuen Regierung zur Hilfe zu kommen.

|

Räterepublik, Diktatur des Proletariats und Befreiung von aller Knechtschaft mobilisieren viele politisch denkende Arbeiter zum Widerstand gegen Kapp. Eine politische Bewegung braucht Visionen und Ideale. Und welche konnten das nach Krieg, Hunger, Wohnungsnot und einsetzender Arbeitslosigkeit wohl sein? Indes schob man jetzt die Weltrevolution noch ein bisschen hinaus, um die verfassungsmässige Regierung zu unterstützen. Gewiss stiess dies zunächst bei vielen Kapp-Gegnern nicht auf Gegenliebe, wenn sie an die Rolle der "militarisierten Pseudosozialisten" (Ströbel 1920) beim Aufbau der Reichswehr dachten. Schwer quälten sie die Erinnerungen an den November, speziell die Zusammenarbeit von Friedrich Ebert, Mitglied des Rates der Volksbeauftragten, mit General Wilhelm Groener. Leider sind aus diesen Tagen die Gedanken und Diskussionen hierzu nicht überliefert. Aber das es sie gegeben hat, ist sehr wahrscheinlich. Darauf deutet die Erklärung des Naumburger Aktionsausschuss vom 18. März 1920 hin, die im Abschnitt "Max Jüttner treibt der Wille zur Tat" zitiert wurde. Zugleich formuliert sie ein starkes politisches Motiv für die SPD-Kritiker aus der Linken, sich trotz alledem f ü r die Regierung Bauer einzusetzen. Und die Idee der Weltrevolution tragen Otto Grunert, Robert Manthey oder Otto Teichmann, alle SPD, wieso nicht mit. Auch Doktor Kurt von der Demokratischen Partei unterstützt mit seiner Rede in der Reichskrone die verfassungsmäßige Regierung. Er warnt aber davor, schlicht dem russischen Vorbild nachzueifern.

Einzelne sozialistisch-kommunistische Ideen wirbelten, ohne sich festzusetzen, im politischen Raum herum. Trotzdem suchte der Naumburger Aktionsausschuss nicht - wie Helmut Böttcher in Kapp-Lüttwitz-Putsch. Generalstreik und Bürgerkrieg. Die Wahrheit über die Ereignisse in Halle (Saale) und Mitteldeutschland (1920) behauptet - die "blutige Auseinandersetzung". Der Widerstand gegen Kapp trägt reaktiven Charakter und diente, auch wenn es diesem oder jenem nicht ganz leicht fiel, der Unterstützung der demokratisch gewählten Regierung. So berichten es die bisher vorliegenden Dokumente.

Die revolutionären Ideen verschwanden natürlich nicht. Auf der ausserordentlichen Generalversammlung der USPD für den Naumburg-Weißenfels-Zeitzer Kreis am 10. April 1920 referiert Bernhard Düwell über den Plan für eine sozialistische Arbeiterregierung. Am Horizont sieht er die "untrüglichen Zeichen der Weltrevolution", die aber nur etappenweise vollzogen werden kann. Das greift der politische Gegner gerne auf, um die Gefahr der Bolschewisierung zu beschwören. Damals trugen diese Visionen wesentlich zur Mobilisierung der Kapp-Putsch-Gegner bei. Und sie sind auf dem Hintergrund des Desasters, das der Krieg allen Ortes angerichtet hat, nur zu verständlich.

Schliesslich wählt die Versammlung folgende Mitglieder des Aktionsausschusses:

Maler

Leopold Heinrich, USPD, Vorsitzender,

Dompredigergasse 16,

Schneidermeister Robert Manthey, SPD,

Große Jägerstraße 51,

Schriftsetzer Franz Neubert, KPD,

Windmühlenstraße 6a,

Tischler Paul Kynast, USPD,

Schriftsetzer Otto Teichmann, SPD,

Peter-Paulstraße 14,

Kammmacher Franz Wieglepp, KPD,

Moritzstraße 8, und

Schriftsetzer

August Winkler, SPD,

Schönburger Straße 27.

Nach Eugen Wallbaum (SPD) waren hier je fünf Genossen der SPD und USPD vertreten. Andere Quellen sprechen von einem von Sechs-zu-Sechs-Verhältnis. Es fallen noch die Namen Hugo Schwarz (USPD), Louis Knauer (SPD) und Weineck. Als Vorsitzender des Arbeiterrates fungiert Leopold Heinrich. Sein Nachfolger ist - laut einer unterzeichneten Erklärung vom 21. Dezember 1919 - August Winkler (SPD), der als mehrheitssozialistisch eingestellt gilt. (In der Vernehmung am 20. März 1920 durch Staatsanwalt Hardt gibt Walter Fieker zwei Mitglieder mit "Mir zur Zeit unbekannt" an. Die Akte nennt an anderer Stelle noch die Namen "Hoffmann" und "Robert Manthey".)

Einige Protagonisten des Naumburger Widerstandes gegen Kapp-Lüttwitz sind Mitglieder der KPD oder stehen dieser Partei zumindest nahe. Darin könnte man einen Widerspruch zu den Zielen des Aktionsausschusses vermuten. Bekanntermassen befinden sich Spartakisten / Kommunisten noch im embryonalen Entwicklungsstadium. Allerdings rekrutieren die sich personell nicht unerheblich aus dem Kaderbestand der Sozialdemokratie, was die Sache nun schwierig macht. Jedenfalls "gab es zu dieser Zeit noch keine KPD", sagt Leopold Heinrich (Wsf 16). "Es gab nur einzelne Genossen, die der Kommunistischen Partei Deutschland in Leuna angehörten." In Naumburg verfügen im linken politischen Spektrum die SPD, USPD und das örtliche Gewerkschaftskartell über politische Gestaltungspotentiale.

Die Macht der Aktionsausschüsse wird öfters überschätzt, zum Beispiel, wenn Die Schlacht um Halle (1956, 89) meint: "Die Aktionsausschüsse übten die Funktionen von Arbeiterräten aus und hatten in allen Orten des Bezirkes [Halle] die Macht vollständig in den Händen." - Für Naumburg, Weißenfels oder Zeitz lässt sich das so nicht verifizieren.

Am Marktbrunnen

Nach Beendigung der Versammlung in der Reichskrone laufen der Maler Walter Fieker, Tischler Otto Grunert und Schriftsetzer Franz Neubert zum Rathaus, um mit dem Oberbürgermeister zu verhandeln. Zugegen ist der Landrat und Kreisrat Max Jüttner. Sie fordern die Bewaffnung der Arbeiter. Oberbürgermeister Arthur Dietrich wäre aber lediglich bereit, fünfzig Arbeiter bis spätestens 2 Uhr nachmittags in die Einwohnerwehr aufzunehmen.

Mit diesem Verhandlungsergebnis begibt sich Walter Fieker im Auftrag der Deputation hinaus auf den Markt [Stadtplan], wo ihn eine grössere Ansammlung von Bürgern erwartet.

|

|

Marktbrunnen, etwa um 1910. Blick vom Markt in Richtung Jakobsstrasse.

(Bild digital bearbeitet.)

|

Es ist 12 Uhr mittags. Ein Mann aus der Moritzstrasse 42, von dem man sagt, er sei KPD-Mitglied, steigt auf den Rand des Marktbrunnens und informiert über den Stand der Gespräche: "…. unsere nochmaligen Verhandlungen mit dem Oberbürgermeister hat nun wieder ein Schritt vorwärts gemacht. …. wir werden in die Einwohnerwehr aufgenommen. Wer sich dazu melden will, hat sich bis 3 Uhr nachmittags auf dem Rathause in die Liste eintragen zu lassen. Die Eintragung muss 3 Uhr nachmittags vollendet sein. Ich fordere Euch nun auf in Ruhe auseinander zu gehen, Ruhe und Ordnung [zu halten] und nachher Euch eintragen zu lassen."

Aus der Menge erschallen spontane Rufe nach der Räterepublik. Schon bei den Verhandlungen am 14. März mit dem Oberbürgermeister schwirrte dieses Wort wie ein Schwert durch den Raum. Der Vorsitzende des Naumburger Gewerkschaftskartells (1921) Gottfried Rublack (SPD) lässt am 20. März bei einer ähnlichen Gelegenheit den Satz heraus:

"Meine Herren, wir wollen uns doch nichts vormachen, die Räterepublik kommt, das ist doch nicht aufzuhalten."

Fieker (SPD, KPD) endet nach Aussage des Zeugen Rittmeister a.D. Helmut Kumwade mit:

"Es lebe die freie deutsche Republik."

Das war keine Brandrede. Aus der Menge schallen Zurufe, die die Entwaffnung des Militärs und der Polizei verlangen. "Die Menge lachte mich aus", merkte Fieker [Bild]. Er war ihnen nicht radikal genug. Nach seiner Verhaftung am 19. März wegen Landfriedensbruch sagte Rittmeister a. D. Kumwade vor Staatsanwalt Hardt (Naumburg) als Zeuge aus: "Ich hatte nicht den Eindruck gehabt, als wenn die Worte eine aufreizende Wirkung ausüben sollten." Walter Fieker gehörte später zu den aktivsten KPD-Mitgliedern der Stadt, wurde aber noch auf der SPD-Kreis-Generalversammlung am 27. Juni 1920 in Zeitz als Vertreter der Saalestadt in den Zentralvorstand gewählt (Leopoldt 1931, 154).

Nach dem Abgang von Fieker, reisst USPD-Mann Paul Heese (13.3.1881-19.3.1920) aus der Michaelisstrasse 82 das Wort an sich und fordert die Menge dazu auf, gebt euch "nicht mit den 50 Gewehren zufrieden", verlangt mehrere Hundert. Über Helmut Böttcher (1920, 90) sind von ihm noch die Sätze überliefert:

"Es gibt für uns jetzt nur ein Ziel: Diktatur des Proletariats. Um dies zu erreichen, dürfen wir vor einer blutigen Auseinandersetzung nicht zurückschrecken."

Der 39-jährige Buchhändler erhält viel Zustimmung.

Im Rathaus

Dann gehen Fieker, Neubert und Heese wieder ins Rathaus und diskutieren mit Arthur Dietrich weiter. Erneut verlangen sie die Bewaffnung einiger hundert Arbeiter. Zwischendurch geht Heese immer wieder zu den Demonstrierenden auf den Markt. Einmal kehrte er in das Verhandlungszimmer zurück und rief:

Sie haben nur noch 5 Minuten Zeit!

Vorher gab er der Menge die Weisung:

Wenn ich in 5 Minuten nicht mehr wieder hier bin,

stürmt ihr das Rathaus!

|

|

Markt

mit Brunnen

und Rathaus (2006) |

Dann verlässt er den Verhandlungsraum wieder, um erneut zum Markt hinauszugehen, wo er jetzt der Menge mitteilt:

"Die Zeit zum Rathaussturm ist noch nicht gekommen, entweder kriegen wir Gewehre oder nicht. Kriegen wir solche, dann ist Naumburg erledigt!" (Dietrich 9.4.1920)

Am ersten Tag des Generalstreiks fährt Leopold Heinrich (USPD) mit dem Fahrrad nach Zeitz. Er bespricht mit Albert Bergholz die politische Lage. Als er am Abend zur Sitzung des Aktionsausschusses in den Goldenen Hahn zurückkehrt, "war es inzwischen hoch hergegangen". "Die SPD war nicht einverstanden", berichtet er Jahre später, "mit dem Vorgehen von He[e]se, der die Arbeiter zum Kampf gegen die Reaktion bewaffnen und mobilisieren wollte." (Wsf. 17) Die Mehrheitssozialisten, voran die Stadtverordneten August Winkler und Stadtrat Robert Manthey, wollten eine Überhitzung der Stimmung vermeiden.

Am nächsten Tag (16.3.) findet am selben Ort eine Funktionärskonferenz statt. Der Aktionsausschuss beschließt, offensichtlich in Reaktion auf die Schiesserei der Reichswehr auf dem Markt, die Arbeiter am Nachmittag zu bewaffnen. Die militärische Führung übernehmen Walter Fieker und Paul Heese.

Die Bürgerwehr gibt am 15. März in Weißenfels ihre Waffen ab. Ihr nachzueifern, lehnt das Naumburger Rathaus strikt ab. Vor dem Gefängnis protestieren abends immer wieder Kinder, Frauen und Halbwüchsige. Allein wenn schon der Stacheldrahtzaun demoliert, könnte eine gefährliche Situation entstehen. Laut Mitteilung des Ersten Staatsanwalts vom 12. April 1920 drohten die Demonstranten, die Wachen aufzuhängen. Um die Sicherheit in und um der Haftanstalt aufrechtzuerhalten, so kalkulierte wahrscheinlich das Rathaus, braucht es die Einwohnerwehr.

In der Wache des Rathauses tat die Sipo Dienst. Was unternahm sie eigentlich in den kritischen Tagen? "Während der Unruhetage trug Hauptmann Schmidt [von der Sipo] eine offenbare Ratlosigkeit zu Schau", klagt am 3. Mai 1920 Bürgermeister Karl Roloff beim Regierungspräsidenten in Merseburg. Zuvor gewann er im Gespräch mit ihm den Eindruck, dass er "zur Führung der Polizeitruppe nicht imstande sei". Seine Untergebenen nehmen die Befehle nicht ernst. In der Nacht führt er nicht die Hundertschaft, sondern hält sich zu Hause auf. Ihn wirft man Feigheit vor. Infolge des Verhaltens ihres Kommandeurs, erfüllte die Sipo während des Kapp-Putsches aus Sicht der städtischen Administration nicht ihre Aufgaben. Dahinter könnten sich jedoch auch andere Ursachen verbergen, als Karl Roloff sie ermittelte. Es gelang aber nicht, dies weiter aufzuklären.

Inzwischen war es 8 Uhr abends. Die Verhandlungen im Rathaus neigen sich dem Ende zu. Der Wehrberatungsausschuss ist bereit, sofort 100 Arbeiter ohne Prüfung ihrer Zuverlässigkeit in die Einwohnerwehr einzugliedern. Ihre Auswahl erfolgt durch die Arbeiterführer. Noch am selben Abend können sie 54 Personen rekrutieren. Es gibt Schwierigkeiten. "Sehen sie sich vor, sagt ein Mehrheitssozialist gegenüber der Polizeiwache, man hat ihnen die Übelsten herausgesucht. Tatsächlich waren unter den 54 aufgenommenen Leuten," erzählt Oberbürgermeister Dietrich (9.4.1920), "21 die wegen gemeiner Verbrechen und Vergehen, insbesondere wegen Verbrechen und Vergehen gegen das Eigentum nicht unerheblich und zumeist mehrfach vorbestraft waren. Von den sich Meldenden erschienen nur wenige zum Dienst".

16. März, Dienstag zurück

Kapp und Lüttwitz lassen z massenhaft Flugblätter abwerfen auf denen sie versprachen: "Alle Freiheiten des Arbeiters blieben unangetastet bestehen. An eine Aufhebung des Betriebsrätegesetzes wird nicht gedacht." (Flugblätter)

In Hefta und Eisleben kämpfen Ortsansässige gegen die Reichswehr.

Halle (Saale). Der Garnisonsälteste und Kommandeur des Infanterie-Regiments 21 Oberst Hermann Czettritz proklamiert den Ausnahmezustand und stellt sich offen auf die Seite der Putschisten. Seine Truppen besetzen das Hauptpostamt, Gewerkschaftshaus und Volksblatt. Der Marktplatz wird abgespürrt. Zuwiderhandelnde werden erschossen. In aller Frühe werden die Redakteure des ,,Volksblattes” Hennig, Bock, Kasparek und Scholem verhaftet. Festgenommen wurden ebenfalls die Genossen Hildebrandt, Osterburg, Bowitzky und von der KPD Tominsky, ausserdem die Demokraten Doktor Schreiber und Redakteur Helms. Die Verhaftung des Abgeordneten Genossen Hennig und des Demokraten Doktor Schreiber laut Anordnung des Polizeidirektors Könnemann war ein offener Verfassungsbruch. In "Vierzehn Tage ohne Zeitung ...." fordert das Volksblatt Halle am 30. März 1920 zu klären, wieweit Oberbürgermeister Rive hierfür verantwortlich ist. Es beginnen heftige militärische Kämpfe zwischen Kapp-Gegnern einerseits und Reichswehr, Zeitfreiwilligen und Einwohnerwehr andererseits.

|

|

Blick

in die Jüdenstrasse (Weißenfels, 2012)

|

Weißenfels. zurück In der 15 Kilometer von Naumburg entfernten Nachbarstadt, meldet der Naumburger Aktionsausschuss, kommt es zu Kämpfen. Mit einer roten Binde am Arm versehen etwa 300 Arbeiter den Ordnungsdienst in der Stadt. Bei der Erstürmung des Bahnhofs durch die Arbeiter kommt es zu einem heftigen Feuergefecht mit der Sipo. Sieben Kapp-Gegner verlieren ihr Leben. (Vgl. Zeitzer 215)

Auf dem Markt und den einmündenden Strassen stehen gegen 3 Uhr nachmittags viele Streikende umher und warten auf den Beginn einer angekündigten Versammlung. Vor dem Eisenwarengeschäft Hoyer in der Jüdenstrasse fährt ein SIPO-Kommando vor. Zwei schwer bewaffnete Männ gehen in das Geschäft, während einer das Fahrzeug und die Pferde bewacht. Um den Wagen steht eine erregte Menschenmenge. Im Geschäft fallen plötzlich Schüsse. Albert Engel und Hildebrandt sind tödlich getroffen; Kurt Haenschke erhielt einen Brustschuss (vgl. März 1920, 13). Die Menschenmenge stürmt das Geschäft. Umgehend rückt für die Sipo aus dem Schloss Verstärkung an. Am Eingang der Jüdenstrasse bauen sie ein MG auf. Durch die Strasse schallt das Kommando Straße frei!.

Ein Arbeiterkommando entwaffnet die "reaktionären Truppen" (Leopoldt) auf dem Bahnhof. Dabei wurden sieben Arbeiter getötet, eine Anzahl verwundet (Leopoldt 151). Die SIPO-Außenkommandos in der Post und im Bahnhof ziehen in das Schloss zurück.

Am Abend sprechen und diskutieren Bürger im Volkshaus über die Ereignisse. Auf der Versammlung referieren Frau Marie Wackwitz (1865-1930) und Friedrich Demberger (SPD).

Es

schadet nichts, wenn

sich die Batterie einmal zeigt. (Oberbürgermeister

Arthur Dietrich) zurück

Überblick

|

|

Gasthaus

Goldener Hahn, damals Roonplatz 1, heute Am Salztor 1 (2005)

|

|

|

Innenansicht

vom Gasthaus zum Goldenen Hahn, damals Roonplatz 1,

heute Am Salztor 1 (etwa um 1930)

|

Die Naumburger Behörden sperren den Vertrieb des Volksboten, der Arbeiterzeitung aus Zeitz.

Im Gasthaus Goldener Hahn tagt der Aktionsausschuss (Streikleitung) ohne Unterlass. Vor dem Gebäude fahren Soldaten der Reichswehr auf. Tags darauf beschreibt der Naumburger Aktionsausschuss die Ereignisse so:

"Gestern Vormittag 11 Uhr traf eine Abteilung Militär ein und nahm Aufstellung vor dem Schwurgericht. Auf sofortiges Befragen erklärte der Führer, dass er im Namen des Ortskommandanten den Belagerungszustand über Naumburg verhänge. Wir weisen besonders darauf hin, dass sich die Naumburger Gewerkschaftskollegen nicht daran zu stossen brauchen. Gleichzeitig fordert er die Versammelten auf, sofort die Strasse frei zu geben. Kollege [Leopold] Heinrich erbat sich für einige Minuten Zeit, um die Leute aufzuklären und zu zerstreuen; es gelang ihm. Es musste aber den Führer mehrmals bitten, einen gewissen Leutnant Achilles zurückzuhalten, damit keine blutigen Exzesse entstehen. Daraufhin wurde dem Führer bedeutet, doch mit seinen Leuten abzurücken, damit wieder Ruhe und Ordnung eintrete. Der Hauptmann erklärte darauf, er sei überzeugt, dass das Versprechen gehalten werde und rückte ab. Kurze Zeit drauf knatterte Maschinengewehrfeuer auf dem Marktplatze und 14 Bürger Naumburgs brachen in ihrem Blute zusammen."

|

|

Emil Schurzfeld Emil Schurzfeld starb am 14. April 1920 an den Folgen seiner Verletzung im Naumburger Krankenhaus |

|

Die Kugeln trafen die Arbeiter Emil Schurzfeld und Gärtner Hoyme. "Mehrere Einwohner wurden verletzt und teils schwerverwundet." (Wallbaum)

Oberbürgermeisters Arthur Dietrich zieht Bilanz: "Im Wesentlichen durch Querschläger werden 13 Leute verwundet. 2 Verwundete erliegen ihren Verletzungen nach wenigen Tagen. Von den Verbleibenden sind 4 schwer und 7 leicht verletzt." Das Mitteilungsblatt des Aktions-Ausschusses Naumburg a.S. meldet am 17. März 1920:

"14 Bürger Naumburgs brachen in ihrem Blute zusammen". Acht sind schwer verletzt.

"Der Arbeitskollege [Elektrotechniker] Paul Thieme [23 Jahre alt] ist den gestrigen Vorgängen auf dem Markplatz zum Opfer gefallen. Die organisierte Arbeiterschaft betrauert ihn aufs tiefste und wird sein Andenken stets in Ehren halten."

Details

A) Die Lage um das Gefängnis

Vor dem Gefängnis demonstrieren Bürger gegen die lange Dauer der Untersuchungshaft von einer größeren Zahl von Personen, die seit dem März 1919 hier inhaftiert sind, weil sie vermutlich an Streiks und den schweren Unruhen im Februar / März 1919 in Zeitz und Mücheln beteiligt waren. Erst am 6. Mai 1920 sollte dann ihr Strafprozess eröffnet werden. "Es sammelten sich Scharen von Arbeitern an, einige Arbeiter stellten die Offiziere zur Rede", hält die Chronik von Adolf Leopoldt (1930, 152) fest. Viele kamen von auswärts, Zeitz, Weißenfels, Hohenmölsen. "Wiederholt wurde vor dem Gefängnis die Aufforderung laut," rekonstruiert Kreisrat Max Jüttner das Geschehen im April 1920, "die Gefangenen, deren das Naumburger Gefängnis eine grosse Anzahl aus dem benachbarten Industriebezirk beherbergt, freizugeben, andernfalls würde das Gefängnis gestürmt.

Die Abteilung der Einwohnerwehr die das Gefängnis bewacht, fühlte sich zeitweise stark bedrängt. Sie bat wiederholt, den Platz vor dem Gefängnis räumen zu lassen, da sonst ein Ansturm gegen das Gefängnis und damit Blutvergiessen unvermeidlich sei." Das bereitete dem Oberbürgermeister Arthur Dietrich und dem Magistrat ernste Sorgen.

Zweifellos würde die Stürmung des Gefängnisses die allgemeine Sicherheit der Stadt gefährden und militärisch Lage in nicht vorhersehbarer Weise verändern. Jüttners Hinweis, Diese Meldungen wurden an das Garnisonskommando weitergegeben, deutet darauf hin, dass dies beim folgenden Aufmarsch der Truppen eine Rolle spielte.

B) Aufmarsch der Truppe

In der Stadt gehen Gerüchte um,

"dass die anwesende Batterie des Jägerbataillons zu den Spartakisten übergegangen sei." (Kreisrat)

"Auch dies wurde dem Garnisonskommando gemeldet, welcher sich daraufhin nach vorheriger Mitteilung an den Oberbürgermeister [Dietrich] und den Kreisrat [Jüttner] entschloss, die Batterie durch die Stadt und am Gefängnis vorbeimarschieren zu lassen."

"Der Herr Oberbürgermeister, der auf wiederholte Anfrage, ob er hinter der alten Regierung stehe, nicht klipp und klar geantwortet hatte, war scheinbar übernervös geworden und ging auf den Vorschlag des Majors Wiesners, die Batterie einmal durch die Stadt zu führen, mit den Worten ein:

Es schade nichts,

wenn die Batterie sich einmal zeigt." (Naumburg)

Schliesslich marschiert die II. Abteilung des Artillerie-Regiments 16, das unter dem Kommando von Major Wiesner steht, über den Lindenring, Herrenstraße weiter zum Markt vor [Stadtplan].

C) Herrenstrasse

In der Herrenstrasse bedrängen Bürger die Reichswehr. Es kommt zum Gerangel. Darauf ist das Militär, hervorgegangen aus dem ehemaligen Freiwilligen Landesjägerkorps, gut vorbereitet. Ihr Kommandierender Generalmajor Georg Maercker (1919, 323) veröffentlichte am 31. März 1919 folgende Anweisung:

"Beim Marsch durch gedrängte Menschmassen entsteht leicht die Gefahr, dass die Truppe so eingekeilt wird, dass der Waffengebrauch unmöglich wird und die Masse der umklammerten Truppe die Waffen entringt. Sie muss sich also so viel Ellbogenfreiheit verschaffen, dass sie auch bei angriffsweisem Verhalten der Bevölkerung ihre Waffen gebrauchen kann und dass nicht einzelne Teile von ihr abgedrängt und entwaffnet werden können."

Ein Teil der anrückenden Militärkolonne wird abgeschnitten und mit Entwaffnung bedroht. Die Vorgänge in der Herrenstrasse schildern Walter Fieker, Max Jüttner und Leopold Heinrich. Ihre Aussagen sind nicht völlig kohärent und unter der Fotografie "Herrenstrasse" wiedergegeben.

|

|

Herrenstrasse,

Naumburg, 1918 (Siehe Bildnachweis unten.)

|

|

".... von dem bedrängten Militär", schreibt Walter Fieker (Naumburg) im April 1920 aus dem Gefängnis in Naumburg, wurde "auf die Menge in der Herrenstrasse geschossen". Ein Teil der Kolonne wird abgeschnitten und mit Entwaffnung bedroht. "Die Truppe war beim Marsch durch die Herrenstrasse nach dem Markt beschimpft, mit Entwaffnung und der Rest mit Umzinglung bedroht worden", notiert am 20. April 1920 Max Jüttner, Kreisrat für die Einwohnerwehren in den Kreisen Naumburg Stadt, Land und Eckartsberga. Leopold Heinrich (USPD) bemerkt hierzu: "Die Truppe war durch die Herrenstrasse gezogen, und die Menschen sind über den Quirl gegangen und waren dann auch in der Herrenstrasse. Diese war zu eng, und so wurden die letzten von der Truppe abgedrückt." (Wsf 17) |

D) Im Zentrum der Stadt

Auf dem Markt bezieht die Reichswehr um das Rathaus Stellung. Sie postiert an der Ecke Markt-Marienstrasse einen Maschinengewehr-Trupp. Die "Vertrauensleute aus der Zivilbevölkerung" sind bereits eingetroffen, "um die Hetzer in der Menge festzustellen .... ".

Die Reichswehrbrigade XVI. (ehemals Freiwillige Landesjägerkorps) war militärtaktisch durch ihren Kommandeur Generalmajor Georg Maercker (1919, 323f.) auf den Kampf gegen die Bürger vorbereitet worden. Eine am 31. März 1919 entworfene Dienstvorschrift gibt folgende Anweisung:

Es ist darauf zu achten, dass Teile der Truppe nicht abgedrängt und entwaffnet werden können. "Deshalb ist vorerst nach dreimaligen Trommelwirbel oder Trompetenstoß die Aufforderung zu erlassen, die Straße zu räumen. Kommt die Menge der Aufforderung nicht nach, so rückt die Truppe vor, die Aufforderung andauern wiederholend, vor allem dort, wo die Möglichkeit die Menge besteht, in Seitenstraßen abzubiegen. Gehorcht die Menge der Aufforderung nicht, was erfahrungsgemäß meist der Fall ist, so pflanzt die Spitze das Seitengewehr auf, dann werden dahinter auf Befehl des Kompanieführers einige Schüsse in die Luft abgegeben, und nun drängt die Spitze vor, vorerst den Kolben, bei Widerstand das Bajonett gebrauchend. ...."

|

|

Ecke

Markt / Marienstraße (2006)

|

Die Menge johlt und beschimpft das Militär, sie droht mit der Umzingelung, illustriert Wochen später Arthur Dietrich das Geschehen auf dem Markt. Welche Gefahr geht aber von unbewaffneten Bürgern für eine mit schweren Waffen ausgerüstete militärische Einheit aus, möchte man ihn fragen. Freilich bringen sie dem Militär verbal und nonverbal Abneigung und Missachtung entgegen. Und das trifft die Grauen, die schon länger um ihr Selbstbewusstsein ringen, empfindlich. "Die Sozialdemokratie hat den Offizier schon im Frieden herabgesetzt, bei der Revolution misshandelt," zetert eine Denkschrift von 1919. Eine derartige Respektlosigkeit und Aufsässigkeit gegenüber dem Militär sah die Garnisonsstadt Naumburg seit der 48er Revolution nicht mehr. Immer waren die Bürger so stolz auf ihre Offiziere, die Kasernen und Kadette. Und jetzt das: Nach der Aufforderung zum Auseinandergehen, "nur auspfeifen, Gejohle, Bedrohung und Rufe: Ihr schiesst ja doch nicht!". Unüberhörbar, die Zeichen der Geringschätzung und Ablehnung. Bereits beim Bergarbeiterstreik 1919 in Zeitz schlug der Widerwille gegenüber der Reichswehr in Hass um. Viele Regierungs-Demokraten und Generäle wollten das nicht wahrhaben, waren unfähig oder unwillig, daraus für die politische Führung des Staates Schlussfolgerungen zu ziehen. "Die Republik hat es nicht verstanden," hält Carl von Ossietzky 1932 Rückschau (10.5.1932, 280), "den spontanen Antimilitarismus, den unsre Heere aus dem Kriege mitbrachten, im eignen Interesse zu fundieren. Sie hat ihn, im Gegenteil unterdrückt, wie sie nur konnte …."

Politiker wie Bernhard Düwell betrachteten das Verhältnis von Regierung und Reichswehr, die "erstaunliche Militärfrömmigkeit" des Reichspräsidenten (Scheidemann 2002, 137), stets kritisch. Auf der außerordentlichen Generalversammlung der USPD für den Kreis Naumburg-Weißenfels-Zeitz am 10. April 1920 beanstandet er: "Die Politik der Bauer-Noske war stets die Vorbereitung für den Putsch, indem sie besonders die konterrevolutionären Truppen zu Garantien der Demokratie stempelten."

In der Machtperspektive erscheint das Bündnis der Regierung mit den alten kaiserlichen Offizieren alternativlos. Nur so, glaubt sie, kann sie ihrer Autorität Durchsetzungskraft verschaffen. Dass die demokratische Idee sich dabei en passant gründlich blamiert, kümmert viele nicht. Ordnungspolitiker nehmen den Kollateralschaden für die junge Republik in Kauf. Es bleibt nichts anderes, argumentieren sie, will man das politische System stabilisieren.

Bis zum 13. März 1920 funktionierte die Aktionseinheit von Regierung und Reichswehr als passables Tauschgeschäft: Legalität, die nach dem Krieg und Versailles für die Reichswehr schwer zu haben, gegen Gewalt, welche die Regierung zur Disziplinierung der Streikenden und Aufsässigen braucht.

Herren-Attitüden, wilhelminische Manieren und Untertanengeist bedrohen die Hoffnung des demokratischen Aufbruchs. Verstehen die Kommandeure der Reichswehr die Begeisterung für die "Revolution"? Welchem sozialen Milieu entstammen sie eigentlich? "Hatten wir Offiziere aus Arbeiterkreisen? Nein, die hatten wir nicht", ruft die Reichstagsabgeordnete Marie Juchasz (1879-1956) den Abgeordneten der Weimarer Nationalversammlung am 19. Februar 1919 zu. Reichspräsident Friedrich Ebert lässt die Chance für den Aufbau einer republikanischen Armee vorüberziehen und ergibt sich ehrerbietig der alten Offizierskaste. Jetzt drängen sich auf den Markt diese Versäumnisse zwischen Reichswehr und Bürgern.

|

|

Naumburg

mit Markt,

Rathaus und Wenzelskirche (vor 1945) |

Dreimal hintereinander, begleitet von einem Trompetensignal, fordert ein Offizier zum Auseinandergehen auf. "Daraufhin ergeht der Befehl Feuer. Die Soldaten zielen in die Luft, nur wenige auf das Pflaster." (Dietrich 9.4.1920) Aus Richtung Rathaus pfeifen Kugeln durch die Luft. Später bestreiten das die Offiziellen. Schaufensterscheiben gehen zu Bruch. Geschosse schlagen in die Wenzelskirche ein.

"Erneut kam die Meldung zum Aktionsausschuss [im Goldenen Hahn]," wirft Eugen Wallbaum (SPD) ein, "dass auf dem Markt geschossen wurde. Die Genossen setzten sich in Bewegung und gingen zum Oberbürgermeister, um ihn für sein Verhalten zur Rechenschaft zu ziehen. Doch das Rathaus war mit Maschinengewehren besetzt und die Genossen mussten sich den Zutritt in das Zimmer des Oberbürgermeisters erzwingen."

• "Der Aktionsausschuss [von Naumburg] hat einwandfrei festgestellt, dass zu solchen Massnahmen [der Reichswehr] absolut kein Grund vorlag, denn es waren meist Leute, welche die Neugier herausgetrieben hatte und sich ruhig verhielten." (Mitteilungsblatt No.1, 17. März 1920) Eine militärische oder physische Bedrohung der Jäger lag nicht vor. So gesehen, schoss das Militär ohne zwingenden Grund.

• Der Zigeuner, Musiker und Arbeiter Theodor Krystek muss sich am 3. August 1920 vor dem Naumburger Schwurgericht wegen versuchten Mordes verantworten.

|

|

Blick

vom Nordturm des Doms zum Steinweg (2010)

|

Ihm wird vorgeworfen vom Steinweg aus auf den Landesjäger Max Winkler geschossen zu haben, der durch die Verletzung sein Bein bis oberhalb des Knies verloren hat. Der Arbeiter gesteht den Einsatz der Waffe, behauptet aber, einen anderen getroffen zu haben. Zur Rechtfertigung des Einsatzes der Waffe gibt der Angeklagte an, dass er die neue Regierung Kapp-Lüttwitz bekämpfen wollte.

Der Vorsitzende fragt nach:

"Ja, wie sollte denn das geschehen und was hatten die Soldaten der Reichswehr damit zu tun."

Krystek antwortet:

"Die Reichswehr hatte auf die Arbeiter geschossen."

Der Vorsitzende erwidert:

"Ja, als am Dienstag versucht worden war, die Soldaten von den Pferden herunter zu reissen und ihnen die Waffen abzunehmen. Das ist nach drei Hornsignalen am Dienstag gerufen worden, den Marktplatz zu räumen."

Den Leuten blieb laut Angeklagten gar keine Zeit, den Platz zu räumen. Im weiteren Verlauf der Verhandlung sagt Zeuge Stadtverordneter Winkler (SPD) aus, dass die große Verbitterung über die Schiesserei der Reichswehr auf dem Marktplatz besonders daher komme, "weil die Arbeiterschaft annahm, die Zeit zwischen der Aufforderung den Platz zu räumen und dem Schiessen sei zu kurz gewesen." (Krystek-Prozess)

• Das Blutbad wäre also vermeidbar gewesen, wenn sich die Soldaten "nicht so aufreizend benommen hätten", schätzt der SPD-Stadtverordnete Robert Manthey das Geschehene ein. (Vgl. Widerhall)

• Das Rathaus setzte der Oberbürgermeister in "unnötiger Weise in den Kriegszustand". (Manthey, SPD)

• Vom Aufzug der Truppe musste Arthur Dietrich zumindest abraten, was er aber unterlässt, und deshalb entscheidende Mitverantwortung für den blutigen Dienstag trägt.

Es ist eine Schmach, dass derartig mit Schuld beladene Personen noch auf freien Fuss und in Amt und Würden sitzen,

|

urteilt die Volksstimme (Halle) am 13. April 1920 und fordert: "Die hiesige Arbeiterschaft wird und muss dazu kommen, diesen Mann zu entfernen, wenn er nicht selbst so viel Taktgefühl besitzt, von selbst zu verschwinden." Die vorherrschende deutschnationale Stimmung und das politische Kräfteverhältnis konstituiert eine andere Wahrnehmungsperspektive, die von Bolschewismus-Angst und bewaffneten Aufstand der übermächtigen Spartakisten geprägt ist.

• Nach Eugen Wallbaum dirigiert Oberbürgermeister Arthur Dietrich die Truppen zum Rathaus. Eine andere Nachricht besagt, dass der Kommandeur der Naumburger Einheit beim Oberbürgermeister telefonisch anfragt, ob er es für zweckmässig hält, beziehungsweise ob er etwas dagegen hat, dass Militär durch Naumburg fahren zu lassen. Nach Selbstauskunft will Arthur Dietrich mit dem Aufmarsch der Reichswehr deeskalierend wirken. Von der Volksstimme (Halle) fühlt er sich zu Unrecht angegriffen und stellt deshalb am 12. Mai 1920 beim Staatsanwalt in Halle gegen die Redaktion Strafanzeige. Arthur Dietrich weist alle Vorwürfe zurück und besteht in der Stadtverordnetenversammlung am 20. April darauf, dass er den Boden der Verfassung nicht verlassen hat. Würde sich dies bestätigen, dann könnte es die Akzente bei der Deutung seines Verhaltens in den Krisentagen deutlich verschieben. Allerdings stehen die Chancen dafür nicht gut, solange eine öffentliche Erklärung von ihm gegen Kapp vor dem 18. März nicht auffindbar, also wahrscheinlich nicht abgegeben wurde. Anders zum Beispiel in der Stadt Lübeck. Hier bekundet der Senat am 13. März gegenüber der Bürgerschaftsversammlung, "dass er es für seine Pflicht gegenüber dem Reiche und der Vaterstadt ansehe, die verfassungsmäßige Regierung zu stützen." Ein derartiges Dokument ist bis heute von Naumburg nicht bekannt.

|

|

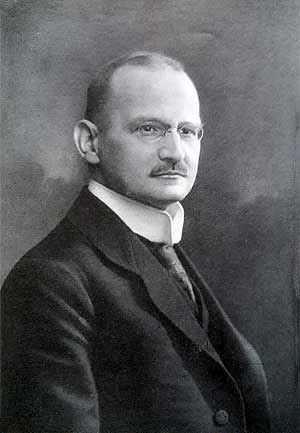

Arthur

Dietrich (1875-1932) wurde am 21. August 1912 zum Ersten Bürgermeister

der Stadt Naumburg gewählt. Das Foto entstand etwa 1920. Der

Fotograf ist unbekannt.

|

• Als Beamten dürfte Arthur Dietrich klar gewesen sein, wenn er sich irgendwie gegen die rechtmäßige Regierung wendet, dann bedeutet dies den Bruch des Amtseids und damit das Ende seiner Karriere. So gesehen stellt die Truppenparade ein geschicktes Taktieren dar. Beruhigt sich die Lage, ist es gut. Tritt das Gegenteil ein, ist er nicht schuld, denn angefordert hat er die Truppen nicht. In keinem Fall ist hier zu erkennen, wie er aktiv die Konfrontation zwischen Aktionsausschuss, Bürgern und Militär zu verhindern versucht. Als Krisenmanager der Stadt versagte der Oberbürgermeister gründlich.

• Justizrat Ludwig Wallach (Charlottenstraße 1)

schätzt vor der Stadtverordnetenversammlung am 20. April 1920

ein, „dass ein Teil der Schuld daher rührt, dass wir alle uns

viel von einem Misstrauen leiten ließen, welches uns dahin brachte,

im politischen Gegner einen schlechten Menschen zu sehen“ (Widerhall).

Auf dem Hintergrund der Ereignisse kann man das so lesen, dass Arthur

Dietrich der Annahme oder gar der Überzeugung war, der Aktionsausschuss

treibe den Generalstreik bis zum Umsturz voran. Dies könnte ein anderes

Licht auf seine Handlungsweise werfen.

17. März, Mittwoch zurück